在如今这个信息化、数字化飞速发展的时代,咱们企业想要在竞争中占一席之地,可用性这事儿绝对是绕不开的一个话题。系统的可用性,就像一根铁链,它的强度决定了企业运营的顺畅程度。尤其是当下,信息系统对企业的依赖越来越深,咱们要是忽视了系统的高可用性,那可真是自掘坟墓。别看咱们嘴上说得轻巧,真正做起来,高可用性可不是一朝一夕能搞定的事儿。今天咱们就聊聊,什么是高可用性,怎么做,才能在实际中让系统运行不掉链子。

理解高可用性的本质

说到高可用性,简单来说,就是系统能在遭遇各种意外故障时,依然能稳定服务。这就像你开车上路,路上突然遇到些小状况——比如爆胎了、发动机故障了——但你车的设计能保证你还是能顺利开到目的地。这就像是咱们常说的,打铁还需自身硬。要不然,系统崩了,业务也就跟着凉了。

从数学角度看,高可用性其实就是系统正常运行时间和总时间的比例。说白了,就是你系统每年可以“停顿”的时间是多少。比如金融行业,大银行的核心交易系统,要求有99.999%的可用性,那意味着这一年系统宕机的时间不能超过5.26分钟。咋说呢,这5分钟背后,可能就关系到数百万的损失。咱也知道,金融行业出点事儿,可比大伙想象的要严重得多。

构建高可用系统的核心策略

多层次冗余设计

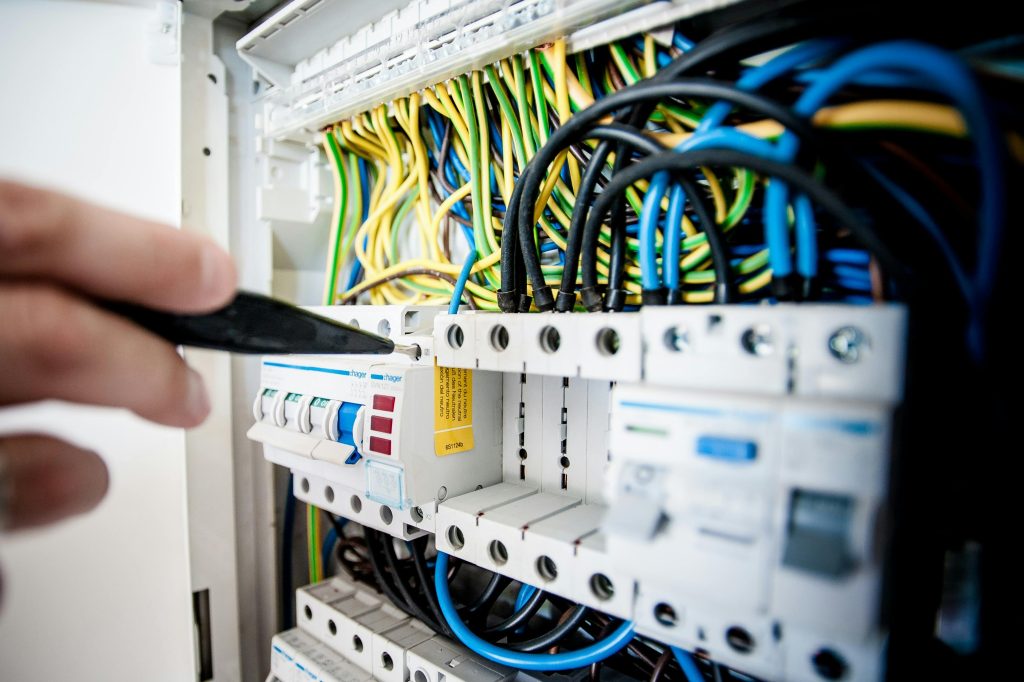

现代的高可用系统,普遍会采用冗余设计,咋说呢,做事得留条后路。以电商平台为例,咱们的大型平台一般都采用了“两地三中心”的方案,意思就是在不同的城市设立主要和备份中心,哪怕某个地方出现了问题,系统依然能照常运转。这就好比咱们过年回家,万一路上堵车了,总得有条备用路线,不至于困死在路上。

智能化故障处理

现如今,很多高可用架构都特别注重智能化的故障处理。就像是系统自带的“小脑袋”,能自己感知到不对劲的地方,迅速做出反应。比方说,某云服务商通过智能监测系统,平均故障恢复时间从30分钟压缩到了5分钟,简直是秒级响应,系统就能及时恢复,简直是给企业保驾护航。

动态负载均衡

流量的分配也得讲究技巧,不能让某个服务器“顶风冒雨”,别的服务器闲着没事儿。现代高可用系统一般都采用了多层次的负载均衡策略。这就像咱们排队时,得轮流给每个人分配任务,避免一个人干活干得太多,累死不说,效率也低。像视频直播平台这种高并发场景,靠的就是这种智能化的流量调度,确保能在千万级别的并发下,依然不掉链子。

运维体系的革新

说到高可用性,除了技术层面的设计,运维的保障也是至关重要的。过去的运维体系,像是个“被动型战士”,出了问题才响应。现在可不一样了,咱们运维得主动出击,未雨绸缪。比如某大型互联网公司,通过对超过100万个监控指标进行实时分析,故障的预警时间大大提前,避免了大规模的崩溃。

而自动化运维呢,是另一大亮点,很多云服务公司已经实现了99%的运维自动化,大大提升了效率,省了不少事儿。咱们想,像电商这种节假日大促,系统压力山大,手动操作根本来不及,所以自动化就是那条能让你轻松上岸的“救命稻草”。

未来展望

放眼未来,随着云原生技术的普及,咱们的高可用系统将会越来越“聪明”,越来越灵活。容器化、微服务以及人工智能技术的加持,让系统的自愈能力和弹性有了质的飞跃。未来,系统就像一颗会“思考”的大脑,不仅能自己预测问题,还能主动修复,尽可能避免故障的发生。

结语

总的来说,高可用性建设不仅仅是一个技术问题,它和企业的核心竞争力密切相关。随着数字经济的发展,企业只有不断提升系统的可用性,才能在激烈的市场竞争中稳步前行。想要在高可用性这条路上走得更远,企业可得从架构设计、技术选型、运维保障等多个维度去发力。希望更多企业在这方面能突破重围,给用户带来更加稳定可靠的服务。